中医适宜技术在腹部减脂患者护理中的应用

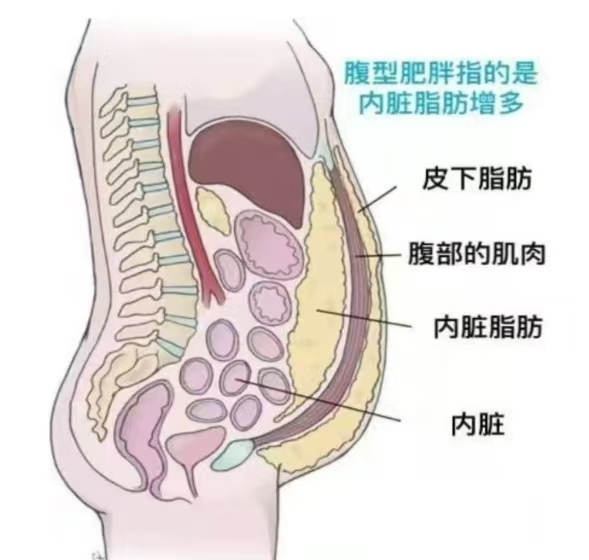

腹部肥胖是指过多脂肪在腹部(主要是腰围区域)堆积的状态,通常以腰围作为判断标准。

核心判断标准

- 腰围测量:男性腰围≥90厘米(2尺7),女性≥85厘米(2尺5),即属于腹部肥胖(不同机构标准可能略有差异,如WHO建议男性≥94厘米、女性≥80厘米)。

- 本质:脂肪不仅堆积在皮下,还可能积聚在腹腔内(如内脏脂肪过多),比全身性肥胖更易引发健康问题。

主要特征与影响

- 外观表现:腰腹部浑圆、松弛,脂肪层较厚,部分人可能伴随“苹果型身材”(上半身肥胖更明显)。

- 健康风险:内脏脂肪过多会增加高血压、高血脂、糖尿病、脂肪肝、心血管疾病的发病风险。

常见成因

- 饮食因素:高糖、高脂饮食,热量过剩;长期饮酒也可能导致“啤酒肚”。

- 缺乏运动:久坐少动导致腹部肌肉松弛,脂肪易堆积。

- 激素与年龄:女性更年期雌激素水平下降,男性雄激素减少,可能促使脂肪向腹部聚集;年龄增长代谢变慢也易引发腹部肥胖。

与全身性肥胖的区别

- 腹部肥胖更侧重腰围超标,而全身性肥胖可能表现为BMI(身体质量指数)和体脂率整体升高。两者可能同时存在,但腹部肥胖对健康的潜在威胁更直接。

中医适宜技术以整体观念和辨证施治为核心,在腹部减脂护理中具有独特优势,可通过调节脏腑功能、促进气血运行实现减脂目标。以下是具体应用方案:

1. 针灸疗法:选取腹部及相关经络穴位,如中脘、天枢、关元、气海、足三里、三阴交等。中脘位于上腹部,前正中线上,脐上4寸,能和胃健脾;天枢在腹部,横平脐中,前正中线旁开2寸,可调理肠腑。采用毫针刺法,根据患者体质与证候虚实,施以提插补泻、捻转补泻手法,每次留针20 - 30分钟,每周2 - 3次,能疏通经络、调节脾胃功能,促进脂肪代谢 。

2. 艾灸疗法:针对神阙、关元、气海等穴位。神阙即肚脐,关元位于下腹部,前正中线上,脐下3寸,气海在下腹部,前正中线上,脐下1.5寸。使用艾条温和灸或隔姜灸,每次每穴灸15 - 20分钟,以局部皮肤潮红、有温热感为度,每周3 - 4次。艾灸可温通经络、散寒祛湿、扶助正气,加速腹部血液循环,增强代谢。

3. 推拿按摩:患者取仰卧位,护理人员先以掌摩法在腹部做环形摩动,频率约每分钟120次,持续5 - 10分钟,放松腹部肌肉;然后点按上述穴位,每个穴位1 - 2分钟;再用双手提拿腹部脂肪较厚部位,由轻到重,重复5 - 10次;最后用掌推法,自剑突下沿腹部正中线向下推至耻骨联合,反复操作5 - 10遍。每日1次,可促进脂肪分解,改善腹部肌肉松弛状态。

4. 拔罐疗法:在腹部选取中脘、天枢、大横等穴位,采用留罐法,留罐时间10 - 15分钟,每周2 - 3次;或采用走罐法,在腹部均匀涂抹凡士林等润滑油,将火罐吸附后,在腹部来回移动,以皮肤潮红为度,每周1 - 2次。拔罐可调节气血运行,加速脂肪消耗。

5. 耳穴贴压:取耳穴饥点、渴点、内分泌、脾、胃等,用王不留行籽贴压在穴位上,嘱患者每日自行按压3 - 5次,每次每穴按压1 - 2分钟,以耳部有酸胀感为度,两耳交替,每3 - 5天更换1次,可调节机体代谢,抑制食欲。

6.中药热敷:将中药(如荷叶、泽泻、大黄、苍术、厚朴等)打碎装入布袋,蒸热后敷于腹部,温度以能耐受为宜,每次热敷20 - 30分钟,每日1次。中药热敷可使药物透过皮肤吸收,发挥温通经络、利水渗湿、消脂减肥的作用 。

7. 中药内服:根据患者中医辨证分型开具方剂。如胃肠实热型,以小承气汤加减,清热通腑、荡涤肠胃;脾虚湿阻型,用参苓白术散合防己黄芪汤加减,健脾利湿;肝郁气滞型,以逍遥散加减,疏肝理气、调节气机。每日1剂,分早晚两次服用,调整机体阴阳平衡,从内部改善代谢功能。

在应用中医适宜技术时,需严格遵循操作规范,注意观察患者反应,避免出现烫伤、皮肤破损、晕针等不良反应。同时,应结合饮食控制与适量运动,制定个性化的综合护理方案,以达到更好的腹部减脂效果。