日常赋能:在创造与联结中重寻生命的节律

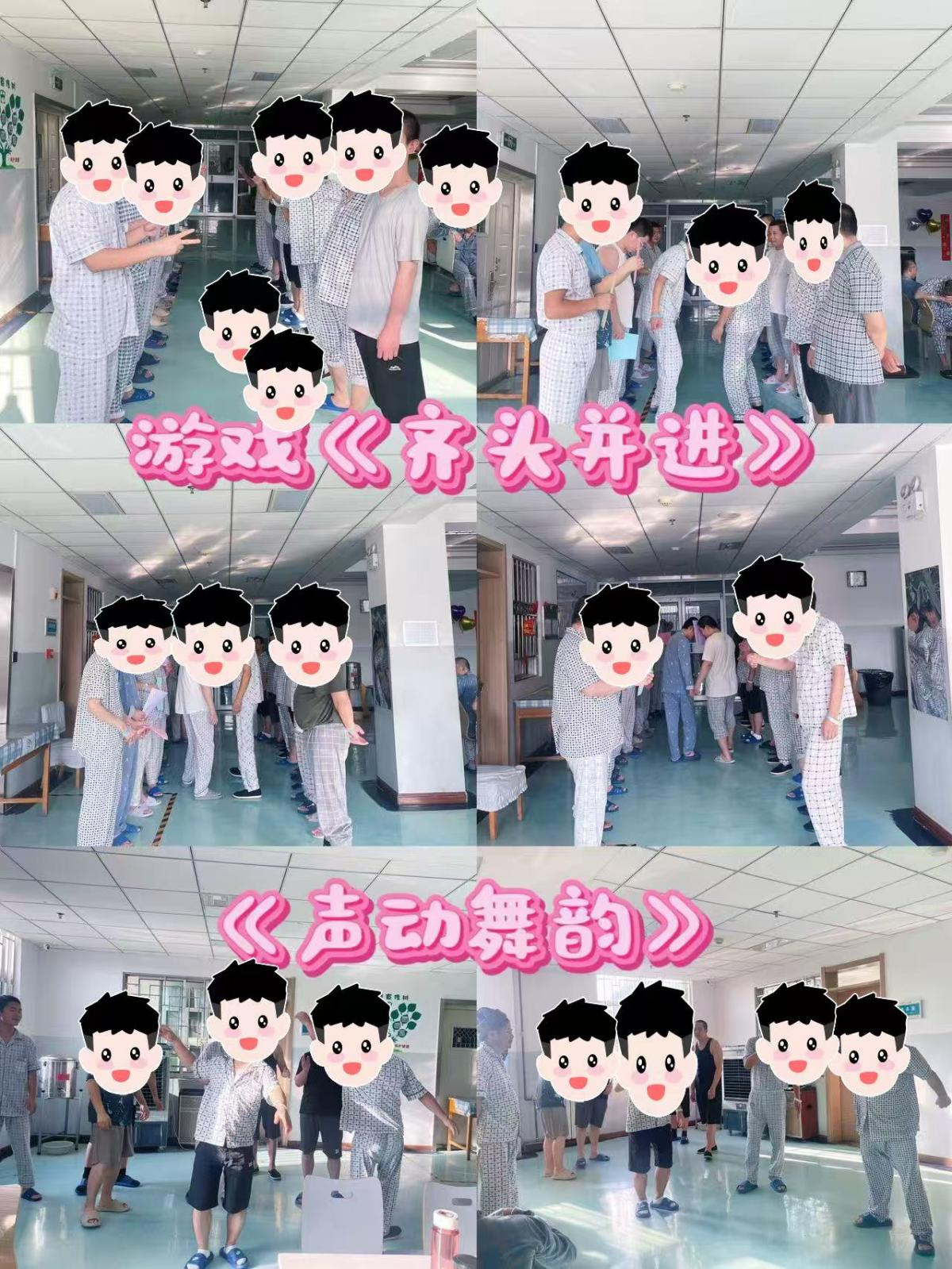

在画笔与歌声里,按下心灵的“重启键”——精神科康复娱疗的温柔力量:当药物为心灵筑起防线,康复娱疗则在这片防线内,播撒着重建生活秩序的种子,在兰州市第三人民医院一病区,有人在画纸上涂抹出斑斓的色块,有人跟着旋律轻轻哼唱,有人围坐在一起拼出一幅完整的拼图—这里,是精神科康复娱疗的“疗愈空间”。

娱疗不是“玩”,是心灵的“对话术”:对精神疾病患者来说,情绪的淤积、社交的退缩,往往比身体的不适更让人痛苦。而娱疗,就是用“轻松的方式”架起沟通的桥梁。

总是沉默大叔,在画画课上画出歪歪扭扭的小杯子,我们问他:“这杯子想送给谁呀?”她第一次开口:“想给我孙女,她喜欢粉色。”

精神分裂的患者,情绪激动时会摔东西,却在鼓圈活动里找到了出口——跟着节奏敲击的瞬间,他说:“心里的火气好像被敲出去了。”

这些看似简单的活动背后,藏着专业的设计:画画能释放压抑的情绪,集体游戏能重建社交信任,手工制作能培养专注力。就像一位治疗师说的:“当语言说不出口时,画笔、音符、甚至一块黏土,都能成为心灵的‘翻译官’。”

从“被动接受”到“主动创造”:找回生活的掌控感

很多患者刚入院时,会觉得“自己什么都做不好”。而娱疗的神奇之处,在于让他们重新体验“成就感”:拼一幅拼图,需要耐心;排一个小短剧,需要配合;种一盆多肉,需要细心照料。这些小事像一颗颗“星星”,慢慢照亮他们对生活的信心。有位年轻患者在心灵对话薄里写:“今天我和大家一起完成了合唱,原来我不是一个人。”

藏在细节里的温柔:每个角落都有“小心思”:精神科的病房,从来不是随意布置的。墙上挂着患者自己画的画,连音乐的选择都有讲究——早晨放轻快的民谣唤醒活力,傍晚用舒缓的钢琴曲安抚情绪。

护士会细心观察每个人的状态:有人对强光敏感,就合理安排病房,有人害怕嘈杂,就准备单独的阅读角。在这里,没有“必须完成的任务”,只有“想不想试试”的邀请。

最好的康复:重新爱上“生活本身”:康复的终点,从来不是“治愈疾病”,而是“找回生活的能力”。当患者出院时,带走的可能不只是药盒,还有在娱疗课上学的画画技巧、康复动能比赛得到的奖品或是和病友约定的下次一起做复查。

这些在歌声、笑声、创作中积累的力量,会变成他们对抗阴霾的底气。就像一位恢复期的患者说的:“是那些一起画画、唱歌的日子让我明白,生病只是人生的一段路,而生活,还有很多值得去体验的美好。”

原来,疗愈可以不必严肃。在于一个充满积极暗示的,“疗愈场域”,心灵被疲惫困住时,每一次画笔的起落,每一组协作的节奏,每一场互动的默契,都可能成为推开光明的那只手,都是对心灵,“赋能”的过程,让生命的运转逐渐恢复从容与节律。